国内商品期货一秒钟成交几次(国内商品期货一秒钟成交几次合适)

“国内商品期货一秒钟成交几次(国内商品期货一秒钟成交几次合适)”旨在探讨国内商品期货市场一秒钟内交易的频率,以及这一频率是否合理。它并非寻求一个精确的数字答案,而是更关注交易频率背后的市场运行机制、影响因素以及其对市场稳定性和效率的影响。 一秒钟的成交次数直接反映了市场的活跃程度和流动性,过高或过低的成交频率都可能预示着潜在的问题。 文章将从多个维度分析这一问题,探讨何谓“合适”的成交频率,以及影响这一频率的各种因素。

国内商品期货市场交易频率现状

国内商品期货市场近年来发展迅速,交易规模不断扩大,交易频率也显著提高。不同商品期货合约的交易频率差异较大,活跃品种如螺纹钢、沪铜、燃油等,一秒钟内的成交次数可能达到数百甚至数千次,而一些交易相对冷清的品种,一秒钟成交次数可能只有个位数。 影响交易频率的因素众多,包括合约的流动性、市场参与者的数量和活跃度、交易机制、技术平台的承载能力等等。 目前,并没有官方数据精确统计每秒钟的平均成交次数,相关数据通常以日成交量、持仓量等指标呈现。 从公开信息和市场观察来看,部分活跃合约在一秒钟内的高频交易行为十分明显,这既体现了市场活力,也带来了一些挑战。

高频交易对市场的影响

高频交易(High-Frequency Trading,HFT)是导致部分商品期货合约一秒钟成交次数居高不下的重要原因。高频交易利用先进的算法和高速的计算机系统,进行大规模、高速的自动化交易。它可以提高市场流动性,缩小买卖价差,但同时也带来了一些风险。例如,高频交易可能加剧市场波动,引发“闪崩”等极端事件;它也可能导致市场操纵和内幕交易,损害市场公平性;高频交易对市场基础设施的要求极高,需要强大的技术支持和监管体系。

影响一秒钟成交次数的因素

除了高频交易,还有许多因素会影响商品期货一秒钟的成交次数。首先是市场信息和情绪的影响。重大经济事件、政策变化以及市场预期都会极大地影响交易者的行为,从而导致交易频率的波动。其次是交易机制的设计。例如,交易所的撮合方式、交易规则以及技术平台的性能都会影响交易速度和效率。参与者的结构和行为也至关重要。散户投资者、机构投资者和高频交易者的行为差异很大,他们的参与程度和交易策略都会影响整体的交易频率。还需考虑宏观经济环境和市场风险偏好等因素。在经济繁荣时期,市场通常更加活跃,交易频率也相对较高;反之,在经济低迷时期,交易频率可能会下降。

何谓“合适”的成交频率?

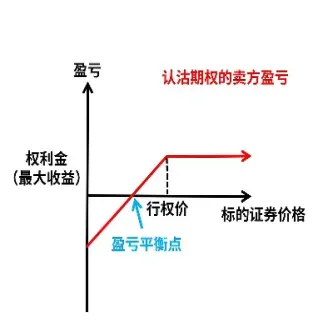

关于“合适”的成交频率并没有一个明确的标准答案。它应该是一个动态平衡的结果,既要保证市场足够的流动性,又要避免过高的频率带来的风险。 一个健康的市场应该能够有效地吸收市场冲击,保证价格的稳定和有序运行。 过低的成交频率说明市场缺乏活力,流动性不足,可能导致交易成本上升,投资者难以及时平仓或建仓;而过高的成交频率则可能导致市场波动加剧,增加交易风险,甚至引发系统性风险。 “合适”的成交频率应该是一个在市场稳定性和交易效率之间取得平衡的数值,这需要根据具体商品、市场环境以及监管要求不断调整。 监管机构应该加强对市场风险的监控,及时采取措施应对异常波动,维护市场秩序。

监管与市场稳定

为了确保市场稳定和运行效率,监管机构需要对高频交易等行为进行有效监管,防止市场操纵和内幕交易等行为的发生。 这包括完善交易规则、加强技术监管、提高数据透明度以及建立健全的风险管理机制。同时,监管机构也需要加强对市场参与者的教育和引导,提高投资者风险意识,促进市场健康发展。 交易所也需要不断提升技术平台的承载能力和稳定性,为高频交易提供可靠的技术支持,并完善风险控制机制,有效防范系统性风险。 只有在监管机构、交易所和市场参与者共同努力下,才能构建一个稳定、高效和公平的商品期货市场。

未来发展趋势

随着技术的不断进步和市场参与者的多元化,国内商品期货市场交易频率未来可能会继续提高。 但这并不意味着更高的频率就一定更好。 未来,监管机构和交易所需要更加关注市场风险,加强对高频交易的监管,并探索新的交易机制和技术,以适应市场发展的需要。 同时,也需要加强对市场参与者的教育和培训,提高他们的风险意识和风险管理能力。 只有在风险可控的前提下,才能更好地发挥高频交易等技术手段的优势,提高市场效率,促进商品期货市场的健康发展。 未来,更精细化的监管、更透明的数据以及更强大的技术支持将成为国内商品期货市场健康发展的关键。

相关推荐

猪期货什么意思(猪期货利好还是利空)

生猪期货,顾名思义,是指以生猪作为标的物的期货合约。它是一种金融衍生品,允许投资者在未来某个特定时间以预先确定的价格 ...

恒生公用事业指数(恒生公用事业指数什么意思)

恒生公用事业指数是衡量香港联合交易所上市的公用事业公司整体表现的重要指标。该指数旨在反映香港公用事业行业的整体走势, ...

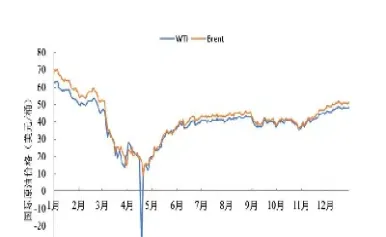

原油股票现在适合抄底吗(原油股票还会大涨吗)

原油股票是否适合抄底,以及未来是否会大涨,是一个复杂的问题,需要综合考虑宏观经济形势、地缘风险、供需关系变化、以及公 ...

期货纯碱2301(期货纯碱2309走势图)

期货纯碱市场一直备受关注,尤其是主力合约的更迭。将重点关注已到期交割的纯碱2301合约,并结合纯碱2309合约的走势图,分析 ...

期货涉及实物交易吗(期货有实物交易么)

期货交易是一个风险与机遇并存的市场,它吸引了众多投资者参与其中。对于期货交易是否涉及实物交易,很多人存在疑问。将对此 ...